困っていない人は本当に困っていないのか?

子どもに片づけについて伝えるのは、本当に塩梅が難しいな~と思う今日この頃です。

こんにちは。一級建築士/ライフオーガナイザーの和田さや子です。

小3の娘と話しててよく思うことがあります。それは「このルールはどうしてあるの?」とか「もっとこうしたらよくなるのに」とか、現状へ疑問を持つという視点が足りないこと。

例えば、こんな学校ではこんなルールがあります。

[chat face=”girl.jpg.jpeg” name=”娘” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]体操服着るときはな、肌着着たらあかんねん。[/chat] [chat face=”plofile02_circle.jpg” name=”母” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]え??なんで?[/chat] [chat face=”girl.jpg.jpeg” name=”娘” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]わからん[/chat]もちろん、私は大人なので「なぜそのルールがあるのか」想像はできます。たぶん、汗をかいて肌着が濡れたまま上を着替えると風邪をひくから。でも、体操服って一週間に一回しか持って帰ってこないので、むしろ不衛生では?肌着を着替えたらいいやん?肌着も速乾性のあるものを着せているのに・・・と、まぁいろいろと考えるのです。

[chat face=”plofile02_circle.jpg” name=”母” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]ルールには理由があるからね。「なんでそうしないといけないのか」わからなかったら、先生に聞いたらいいよ。[/chat]一応、伝えるのですが、たぶん娘は聞かないと思います。

素直で真面目なところは娘の良いところではあるのですが、やっぱり「どうして?」とか「もっとこうしたらよくなるのに」とか、そういう視点をもっと養ってほしいなぁと最近よく思います。

ライフオーガナイザーは基本的に「片づけに困っていない人」をサポートすることはできません。本人が「片づけたい」「現状を打破したい」という思いを持った時に初めて、寄り添う伴走者になれるのです。

それは、わが子に置いてもおなじで、「片づけなさい!」と言って片づけさせることはできても、「よし、片づけよう!」と、自ら片づける子になるためには一筋縄ではできません。まずは「本人が困る」を体験しないと、片づける意味が見つからないからです。

とはいえ、「もっとよくなる可能性」とか「現状に疑問をもつ」という思考がそもそもない子は、困っている状態が常態化していて、困っている自分に気づいていないかもしれません。まずそこから養わないと、なかなか「片づけよう」というフィールドまでたどり着けないのでは?と、最近思うのです。

- 「あれ?」と疑問に思う習慣

- 自分で工夫したら、よくなったという体験

- 自分はやれば出来るという自己肯定感

その思考を養うのは、片づけじゃなくても良いと思います。日々の暮らしの中でできることの中で培っていくもの。わが家の場合は、たまたまそれが「片づけ」だったんです。

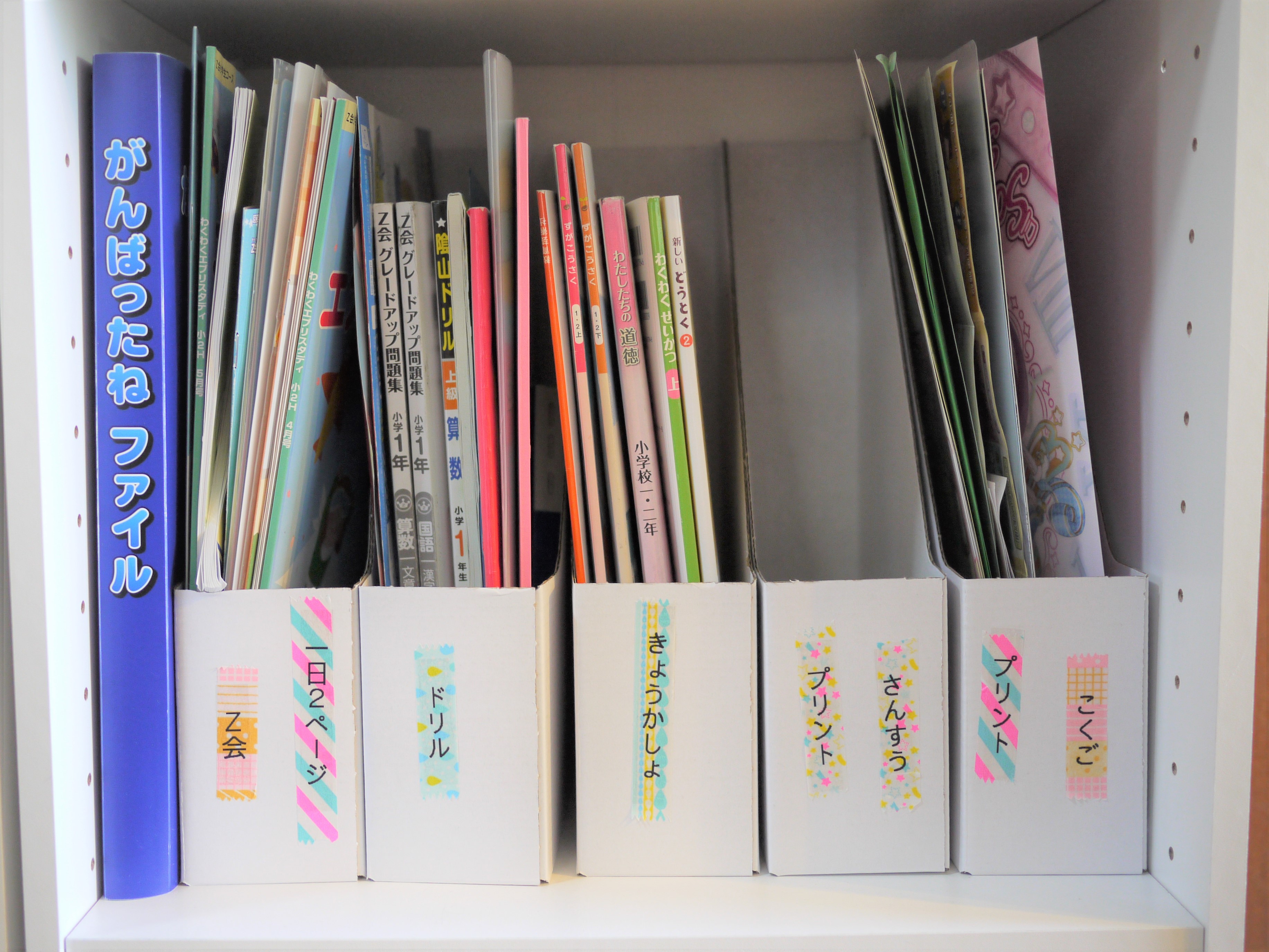

昨日、机の上の片づけをしてた娘がポツリ。

[chat face=”girl.jpg.jpeg” name=”娘” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]あんな。この箱、国語と算数しかプリント入れるところないやろー3年生になったから、理科と社会もいるんやけど[/chat]おぉーーー!よくぞ気づいた!ファイルボックスのラベリング見直さないとね!2か月間黙っていたかいがありました 笑

“自分で気づける子”を育てる道のりは、まだまだ続きます。